|

|

|||||||

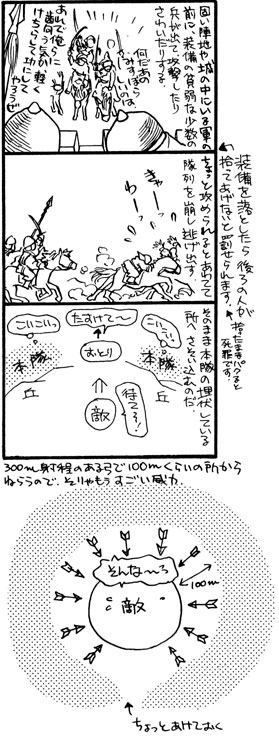

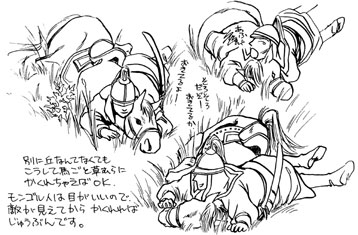

戦法はいたってシンプルで、基本は前衛が偽って逃げ、追撃してくる敵を伏兵のところまで追ってこさせて反転、包囲して撃滅しました。(袋のネズミにすると死に物狂いで反撃されたりするので、包囲をちょっとあけとくことも忘れずに。少しでも逃げ道があると思うと、人は浮き足立つものなのです。) 戦法はいたってシンプルで、基本は前衛が偽って逃げ、追撃してくる敵を伏兵のところまで追ってこさせて反転、包囲して撃滅しました。(袋のネズミにすると死に物狂いで反撃されたりするので、包囲をちょっとあけとくことも忘れずに。少しでも逃げ道があると思うと、人は浮き足立つものなのです。)この単純な戦法に、ホラズム軍もロシア軍も面白いように引っかかりました。モンゴル軍はおおむね城攻めは苦手でしたが、この作戦を仕掛けると、たいてい守備隊はたまらず撃って出てきてくれます。城から引きずり出せば、まずはこちらのものでした。 モンゴル馬は小さいので、最高でも時速30kmくらいしか出ません。追撃してくる敵軍の馬の方が大きいので走るのも早く、見る見る距離が縮まります。 追いつかれそうになると、振り向きざま矢を放ったり(パルティアンショットと呼ばれる射法。しかも遊牧民はこれで精度出して狙ってくるから怖い)馬用のマキビシを撒いたりして微妙な距離を保ちます。そうしているうちに大きい馬は疲れ、遅いけどタフなモンゴル馬を追いきれなくなります。もうちょっと、あとちょっとってとこで追いつけないと、人間は諦めがつきません。ついつい深追いしてしまいます。 こうやってほぼ3日以上は陣地から引っ張り出しておきます。そして戦闘が行われると、破れた敵兵は安全地帯の城に戻るにも3日以上逃げなければならないのです。敗残の3日は辛く、たいてい食料も水も失くしていて、城までたどり着けずに倒れてゆきます。隊列から落伍した兵を射倒しながらゆっくり追撃してきたモンゴル軍は、敗残兵がへとへとに疲れたころを見計らって、一気になぎ倒していったのでした。 どうしても城を攻める時は、投石器などの攻城兵器もさまざまに使いつつ、以前に落した城の住人を前衛に押し立て、それらを相手にした守備兵が疲れたころを見計らって、モンゴル軍が止めを刺しに出て行きました。人道上やっちゃいけない戦い方なんてものはありません。(つか、13世紀に現在の人道感を持ち込んでもねι だいたいモンゴルに限らずどの文化圏でも戦争捕虜にこういうことさせてたしね)  つまり、戦争をやるにもモンゴル兵の損害を出来るだけ少なくするのが何よりも優先されたのでした。こういうスタンダードなモンゴル戦法が決まれば↑、自軍に一兵の被害も出さずに勝利を収めることも現実に可能です。 この論理が徹底しているので、兵士は将官を信頼しているし、軍律も厳粛に守られ、命令には絶対服従しました。 突撃命令が下れば、十人隊が迷うことなく数千の敵中に突っ込んでいきました。 モンゴルと言うとすぐ略奪とか連想されるかもしれませんが、略奪もまた作戦の一つであり、命令がなければモンゴル兵は指一本触れることなく立ち去ります。 勝手に畑に入って葱一束抜いてきても死罪になるほど、軍律は厳しいものでした。 (城落したら3日間の略奪し放題は昔からの世界中の相場です。特にモンゴルがってことはありません。軍律厳粛で、やるなと言われたらやらないモンゴルの方が珍しいくらいです。) |

||||||||